La chiesa di Gerolamo Vida è tornata alla sua straordinaria bellezza grazie al restauro con il contributo della Fondazione Arvedi Buschini

Miracolo a Santa Margherita: lo scrigno riaperto splende oltre ogni previsione

Miracolo a Santa Margherita: lo scrigno riaperto splende oltre ogni previsione

La resurrezione della chiesa voluta da Gerolamo Vida e che da sempre è stata considerata un capolavoro rinascimentale assoluto - Ridotta in condizioni pietose, praticamente inguardabile, la Fondazione Arvedi Buschini ha compiuto il prodigio di restituirla a una bellezza da togliere Il fiato - Sorprende ancora di più la autentica resurrezione degli strappi dei dipinti di Giulio Campi, che erano pressochè invisibili .

Così nel 1975 mons. Franco Voltini descriveva addolorato la chiesa e il suo stato di degrado

Per capire il "miracolo" che commuoverà non solo gli appassionati, pubblichiamo la descrizione della chiesa che ne dava il grande e compianto don Franco Voltini in "Itinerari d'Arte in Provincia di Cremona" - Una volta tanto possiamo essere fieri di quanto la città sa ancora produrre e ringraziare chi ha avuto un enorme coraggio (anche finanziario, oltre che tecnico:se si sommano competenza, passione e amore, nulla è impossibile).

di Franco Voltini

La chiesa cara al popolo cremonese per la devozione che vi si pratica a S. Rita da Cascia s’intitola, in verità, da tempi remoti, alle SS. Margherita e Pelagia, che con la Santa della pietà popolare non hanno niente a che vedere. L’antica chiesa aveva ottenuto, attorno all’anno 1400, ii titolo di Priorato; ma non avrebbe probabilmente avuto altra storia se, nel 1519, Priore non ne fosse divenuto l’umanista e poeta cremonese Marco Gerolamo Vida. Fu lui a volerne l’integrale ricostruzione quando già era Vescovo di Alba da quindici anni. Che il progetto della ricostruzione sia stato predisposto effettivamente da Giulio Campi è sempre stato affermato dagli storici locali dal ‘700 in poi, sulla scorta d’una notizia fornita dallo Zaist che, parlando del Campi, a proposito di questa chiesa, ha scritto: fece pur anco il disegno della restaurazione della fabbrica «. Più recentemente però, Alfredo Puerari ha ritenuto di poter iscrivere S. Margherita nel catalogo del più illustre architetto cremonese della metà del ‘500. Francesco Dattaro detto il Pizzafuoco.

Nella facciata quattro paraste doriche sostengono la trabeazione, sul cui fregio, nei nobili caratteri romani, una solenne scritta ricorda il Mecenate e l’anno della costruzione (1547). Un classico frontone, con l’aggetto delle sue cornici, aggiunge una nota chiaroscurale al gioco equilibrato che si distende sulle superfici per il contrasto cromatico tra il rosso del cotto e il bianco del bugnato in pietra, di cui sono rivestiti i riquadri tra le lesene e il timpano stesso.

Con ritmo anche più pacato, nell’uniforme tonalità del laterizio, la regolata ripartizione dello spazio continua sul fianco, dove le stesse lesene, sorgenti dall’alto basamento, reggono una trabeazione arricchita di classici triglifi.

Al di sopra della costruzione si leva l’interessante campanile, dalla struttura quadrata che si conclude nel pittoresco coronamento della cella a forma di tempietto poligonale.

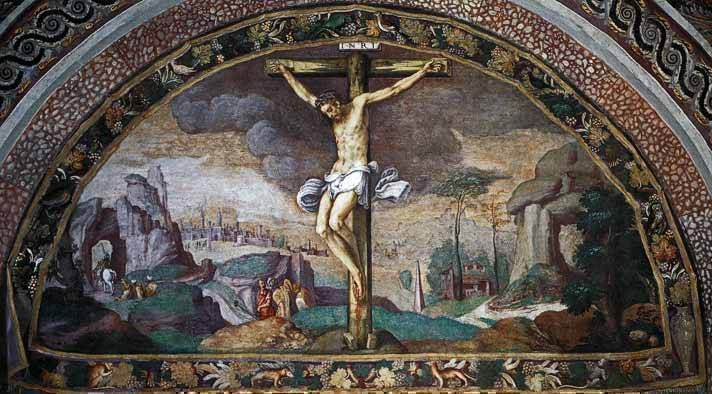

Della ricca decorazione a fresco eseguita in ogni parte della chiesa da Giulio Campi, la più integra è quella della volta. Una vera devastazione invece si è avuta, per effetto dell’umidità saliente entro la muratura stessa, per incuria di vecchia data e per incauti provvedimenti di restauro, negli affreschi laterali e in quelli dell’abside. Se ne veda un esempio nelle storie che si svolgono appunto nella parte inferiore del semicerchio absidale, al cui centro è raffigurata la Natività, affiancata, ai due lati, dall’Adorazione dei Magi (nella riproduzione qui sopra). Tanto deterioramento può, almeno in parte, trovare spiegazione, oltre che nelle cause naturali, nelle vicende storiche attraverso le quali il tempio è passato e che conviene richiamare brevemente.

La chiesa fu officiata come cappella del Seminario dal 1588 al 1889, quando, per il trasferimento dell’Istituto Diocesano nella sua nuova sede, fu chiusa e praticamente abbandonata. L’ambiente, mancando una sorveglianza assidua, insufficientemente aerato (non potevano bastare i vetri infranti del rosone), subì forse in quel tempo le conseguenze più irreparabili. Il provvedimento di strappo degli affreschi laterali, eseguito negli anni immediatamente precedenti la guerra mondiale, fu un rimedio opportuno, ma parziale e non risolutivo; tanto più che quegli affreschi, anche per il sopravvenire degli eventi bellici, una volta strappati, non ebbero vita tranquilla: ricoverati dapprima nell’ex-refettorio di S. Pietro, furono poi trasportati nel Palazzo Vescovile, dove rimasero fino al 1928, quando finalmente furono ricollocati nella loro chiesa che solo in quell’anno poteva essere riaperta.

Da allora il monumento è stato sempre seguito con più vigile cura; in particolare furono oggetto d’attenzione i sei affreschi già staccati e rimessi su tela, nei quali sembrava non essersi arrestato il processo d’inesorabile consunzione, determinato anche dalle deficienze tecniche con cui erano stati condotti i primi interventi sui dipinti. Ma a proposito di restauro non possiamo qui tacere che i danni certamente più gravi, dopo quelli prodotti dall’umidità, lo straordinario ambiente li dovette subire proprio ad opera di chi, pur con lodevole proposito, intendeva restaurarlo ». La vicenda ha una sua esemplarità « ab absurdo « e non manca di un certo aspetto amaramente ironico. C’è nella chiesa una scritta latina che ricorda pomposamente come nel 1733, ad iniziativa del Vescovo Alessandro Litta, al tempio, squallido e malandato per l’ingiuria del tempo « furono restituiti « la forma e lo splendore primitivi.

Incaricati dell’impresa furono Gian Battista Zaist e Giovanni Angelo Borroni, quali - a detta del Panni - condussero il lavoro assai propriamente «, tanto che il Borroni si meritò in quell’occasione il titolo di Cavaliere dello Speron d’Oro. Quanto poi al criterio con cui i due pittori operarono, se ne ha un’idea precisa dal Panni stesso quando, proprio a proposito dell’Adorazione dei Magi afferma senza ritegno: «siccome in tutto guasta dal tempo, fu interamente rifatta dal nostro celebre Cavaliere Gio. Angelo Borroni «, mentre allo Zaist non manca di attribuire il merito d’aver fatti... tutti gli ornamenti che si veggon dipinti in detta chiesa".

Nè gl’interventi si limitarono al « rifacimento dei dipinti e all’arricchimento dell’ornato: nel 1768 fu affidato l’incarico allo scultore Giuseppe Giudici di eseguire, su disegno di Giovanni Manfredini, un altare maggiore nuovo, ricco di marmi preziosi e di bronzi dorati, in luogo di quello a semplice mensa retta da quattro colonnine ch’era stato voluto dal Vida; un’aggiunta che, tra l’altro, toglieva alla vista gran parte dell’affresco della parte absidale.

Nè gl’interventi si limitarono al « rifacimento dei dipinti e all’arricchimento dell’ornato: nel 1768 fu affidato l’incarico allo scultore Giuseppe Giudici di eseguire, su disegno di Giovanni Manfredini, un altare maggiore nuovo, ricco di marmi preziosi e di bronzi dorati, in luogo di quello a semplice mensa retta da quattro colonnine ch’era stato voluto dal Vida; un’aggiunta che, tra l’altro, toglieva alla vista gran parte dell’affresco della parte absidale.

Tutto si fece, insomma, nei modi che più contrastavano con una precisa volontà che il mecenate cinquecentesco aveva categoricamente espresso, guidato dal suo gusto di umanista e forse angustiato da un triste presentimento, in una severa ammonizione che ancora si legge nella chiesa. Il testo è inciso in una targa metallica che il Vida volle infissa, ben in vista, nell’arco trionfale davanti al presbiterio; ne diamo la traduzione, per una maggiore perspicuità: Nessuno qui rubi ne rapisca, molto meno ciò che è sacro o affidato al luogo sacro; ma neppure si dipinga nè si aggiunga altro simulacro oltre quelli che vi furono collocati; ne vi si costruisca un altare sproporzionato, che deformi il tempio o lo renda disarmonico; e nulla affatto si aggiunga, si tolga, si muti ai dipinti e all’architettura. Chi ne avrà il dovere mantenga il tetto in buono stato con attenta cura; ponga riparo a quanto sarà caduto in rovina o si sarà logorato o deteriorato e lo riporti alla forma e allo splendore primitivi. Sia detestabile chi agirà diversamente e la cittadinanza stessa lo punisca.

Parole fiere, come si vede, ed estremamente chiare; ma l’interpretazione che se ne diede nel ‘700 fu talmente blanda che non si mancò d’incorniciare la stessa targa in cui quelle parole erano incise con un’elegante decorazione barocca.

Lungo le pareti laterali, nello spazio compreso tra le paraste abbinate, si aprono piccole nicchie, in ciascuna delle quali è collocata una statua in terracotta patinata in nero rappresentante un Apostolo. Non tutte le immagini raggiungono un livello d’eccellenza qualitativa; e il fatto può essere spiegato dall’affermazione dello Zaist che alla modellazione di esse attesero scolari del Campi « col disegno ed assistenza del maestro ». E se più spesso le soluzioni formali si affidano ai consueti ritmi di maniera, può anche avvenire l’imprevedibile incontro con un Apostolo come quello misteriosamente avvolto nel mantello che gli sale oltre il mento a nascondere la bocca; con il berrettuccio di traverso, il personaggio è un’immagine di sconcertante modernità; qualcosa tra il cospiratore romantico e il passator cortese » di fine Ottocento (si veda qui sopra).

Lontani echi di alte concezioni michelangiolesche rivivono in queste piccole figure: ma più che tutto, nella leggiadria di certi atteggiamenti, è presente il ricordo dei ritmi parmigianineschi entrati da tempo nel repertorio della scuola.